電子書籍の購入はhontoがおすすめ!

読みたかったあの本がお得に買えるかも!

※※当ブログのリンクにはプロモーションが含まれています

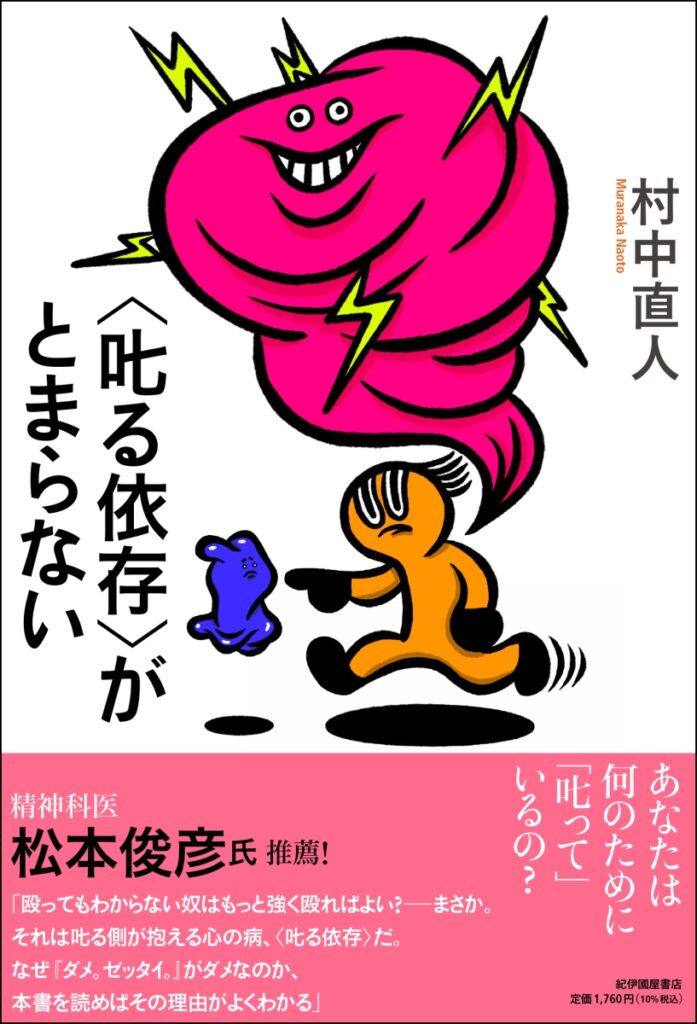

〈叱る依存〉がとまらないは、「叱る」という行為を科学の知見や世間一般で起きていることを元に深く考えている本です。

少し前、何気なくSNSを眺めていたらこの本がタイムラインに流れてきて(確か、子供の教育に携わっている方がおすすめしていました)、「叱る依存」という言葉が印象に残り、思わず本を購入していました。

著書は臨床心理士や公認心理師などの資格を持つ村中直人さん。

【著者紹介】

Amazonより引用

村中直人(むらなか・なおと)

1977年生まれ。臨床心理士・公認心理師。一般社団法人子ども・青少年育成支援協会代表理事。Neurodiversity at Work株式会社代表取締役。人の神経学的な多様性に着目し、脳・神経由来の異文化相互理解の促進、および学びかたの多様性が尊重される社会の実現を目指して活動。2008年から多様なニーズのある子どもたちが学び方を学ぶための学習支援事業「あすはな先生」の立ち上げと運営に携わり、現在は「発達障害サポーター’sスクール」での支援者育成にも力を入れている。著書に『ニューロダイバーシティの教科書――多様性尊重社会へのキーワード』(金子書房)がある。

著書は発達障害と診断された方の支援や、その支援者を養成する仕事を生業とされています。発達障害というものを正確に理解し、適切な対応をするために、脳や神経とそれに基づく認知のあり方を常に学んでいらっしゃいます。

この本は、著者のその経験から「叱ること」を否定するのでも礼讃するのでもなく、上手く付き合うことがとても大事であるとしており、叱るが蔓延る社会であらゆる人にその付き合い方を知ってほしいと綴っています。

この本の目次は次の通り。

叱るという行為について科学的な知見を元に分析をしたのち、なぜ人は叱らずにはいられないのかを最新の研究結果を用いながら分かりやすく説明されています。

最近、飲食店などで不適切な行動をして「炎上」してしまう若い子が増えていますよね。迷惑が掛かったお店が怒るのは当然ですが、なぜ関係のない人たちまでもが一緒になって彼らを追い詰めるのか。自宅へ行ったり学校へ電話をかけたり…そんな普通ではありえない行動をしてしまうのはなぜなのか?

この本を読み進めることで、少し異常にも思えるこの行動の謎が少しずつ理解できるような内容となっていました。

叱るという行為は強い立場の者が弱い立場の者を自分の思い通りにしたいという気持ちが根底にある。相手のためを思ってではなく、「自分が良いと思った姿になるように」行っている自分勝手な行為であることを自覚することが何よりも大切である。

叱られた人たちは、多くの場合、即座に「戦うか、逃げるか」状態になる。そして戦うことは大変なので、たいていの場合は逃げる方に舵を切る。

つまり、叱られてもその場から逃れようと「ごめんなさい、もうしません」と謝るが、それは単に叱られた状態から逃れたいだけであり、叱られたことで学びを得たわけではない。

脳科学の観点から、叱ることには学びや成長を促すプラスの効果はない。脳は、報酬を得られると思わなければ学ぶことはないが、叱ることは脳にとって報酬とはならない。ただし、危険から遠ざけるといった消極的で一時的なメリットはある。

まず叱るという行為が「相手をコントロールしようとする行為」であると定義されたことで、叱ることは良くないことであるということに納得ができました。また、叱る側、叱られる側それぞれの脳で何が起こっているのかについて詳しく書いてあるので、叱ることの何がどのように良くないかということが一から理解しやすかった。

特に叱られてもその先の学びに繋がらないということがとても驚きで、相手に成長してほしいと思うのであれば、叱るではなくポジティブな関わりをしていかなくてはならない点が新しい発見であり、難しいことだと感じた。

本の最後で触れられていた「厳罰化」や「更生しづらい社会」については考えさせられた。昨今の「炎上」についてもそうですが、自分自身に直接関わりのないことにも罰を与えようとする行為はまさに「叱る依存」に陥っている状態であり、そういう人たちが増えていることは恐ろしいことであると感じた。

ただし、この本は単純に「叱る」という行為を否定はしていない。あくまでも上手く付き合っていくことが大事としています。育児においては「叱らない育児」という言葉が以前流行りましたが、全く叱らないと子供はすぐに危ないことをしてケガをしてしまう。取り返しのつかないことになってしまうこともありますよね。

叱るという行為を全面的に否定するのではなく、適当に付き合うこと。とりわけ、筆者が叱ると上手く付き合うコツとして挙げていた

この辺りを意識し、必要以上に叱ることをしないように気を付けたいと感じました。

子育てをしている親はもちろん、会社で部下を指導している立場の方にも読んでほしい1冊です。

最後まで読んでくださりありがとうございました!

この記事が気に入ったら

フォローしてね!